2006年05月22日 03:24 深圳特区报

在女儿被确诊为耳聋后,她自学成才,帮助女儿恢复语言功能,并使她在深圳市残疾人歌唱比赛中获得第一名。她还让5个聋儿开口说话。

核心提示

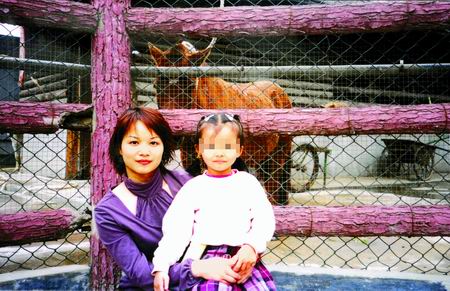

伍雪玲,今年32岁。在女儿被确诊为神经性耳聋后,她自学成才,创造了“家庭式一对一”的康复训练方式,帮助女儿恢复语言功能,女儿还在深圳市残疾人歌唱比赛中获得第一名,成为深圳演出界的“小明星”。不仅如此,她用执着的爱心和坚定的信念,先后将5名聋儿接到家中进行康复训练。现在,这些孩子彻底告别了“失声”的世界,他们都亲切地称呼伍雪玲为“妈妈”。

5月14日,母亲节,在一场公益演出中,7岁小女孩卢瑾晴说道:“小时候,我的耳朵生病了,听不见声音。我趴在爸爸的背上走了很多地方,后来我戴上电子耳蜗,但还是不会说话。每天天不亮,妈妈就抱着我到康复中心学说话,她还教我唱歌。现在,我长大了,我听到声音了,我会唱歌了,音乐是那么美妙动听。我要谢谢我的妈妈!”小女孩话音刚落,全场掌声雷动。看着女儿乖巧懂事的模样,坐在前排的伍雪玲笑了,眼中噙满泪水。

“女儿,妈妈不会让你永远生活在无声的世界里,音乐那么美妙,我要让你放声歌唱。”

1999年年初,伍雪玲与卢春结束了爱情长跑,步入婚姻的殿堂。不久,女儿呱呱坠地了,卢春给女儿取了一个好听的名字,卢瑾晴,小名晴晴。

2000年11月,一天晚上,伍雪玲下班回家,晴晴正蹲在地上玩玩具,她喊了几声,可晴晴怎么也不回头。她走到晴晴背后,对着她的耳朵又叫了几声,晴晴还是专注着自己的玩具,没有任何反应。伍雪玲害怕了,赶紧带着晴晴去儿童医院做检查。检查结果出来了,晴晴患了神经性耳聋。拿到检查单的那一刹那,伍雪玲眼前一黑,晕倒在地。卢春则显得比较冷静,他赶紧上网查资料,和妻子一起寻求救治女儿的方法。他们了解到,电子耳蜗能够帮助聋儿回归有声世界,但俗话说,“十聋九哑”,聋儿最难恢复的还是发音,伍雪玲更担心女儿会丧失说话的功能。她的担忧真的成了现实,一岁半时,晴晴还不会开口说话,当她想表达什么时,总是张大嘴巴,甚至连“啊”的音都发不出来。

2001年10月,卢春获悉一个好消息,香港听障儿童基金会准备在深圳资助四名聋儿进行电子耳蜗手术。不幸的晴晴又是那么幸运。同年12月,在深圳市残联等单位的协助下,晴晴在香港港安医院成功进行了植入耳蜗的手术。手术十分成功,很快,晴晴对来自外界的声音有了反应,她能听见声音了,但她仍不会开口说话。为晴晴做手术的教授告诉伍雪玲,聋儿能否开口说话,就要看语言康复情况,康复得好,孩子有可能发音,与人交流,康复得不好就只能是“哑巴”。尽管有无限种可能,教授的话还是给伍雪玲无限希望,她抱着女儿喊道:“晴晴,你有救了。”

“晴晴,未来你的路比其他的小朋友更艰难,所以妈妈对你严格要求,长大了你会怪妈妈吗?”

伍雪玲在香港报名参加了聋儿康复训练课程,并在深圳市特殊需要儿童早期干预中心的家长学校学习。她的学历不高,康复训练的课程比较专业,学起来特别吃力,但她不敢轻易放掉一个知识点。脑子不行,就用笨办法。每次上课,伍雪玲是班上笔记做得最全的一个学生。她将女儿一点一滴的变化都记录在日记里,一段时间就整理一次日记。在给女儿做训练时,她让丈夫录像,事后,她反复研究录像带,发现问题,改进训练方法。几年下来,伍雪玲记录了几大本日记。

伍雪玲相信,功夫不负苦心人,她对晴晴要求十分严格。每天至少训练三次,一次两个小时。对于一个两三岁的孩子来说,这样的训练量十分惊人。但晴晴进步很快,一个星期后,就可以叫“妈妈”了。半年后,已经学会了一些简单的沟通,能发出三四个字的短句了。通过征求专家的同意,2002年9月,伍雪玲把女儿送进了幼儿园。刚开始,晴晴在幼儿园里只会听,不会说,而且很多课程都听不懂。为了让女儿跟上学习进度,伍雪玲自编课程,下午、晚上分别对晴晴进行一次语言训练。第二学期,晴晴已经能够跟正常孩子交往、说话了。她将训练心得和遇到的困难写信寄给香港和北京的语言康复训练专家,寻求更专业的训练支持。有一次,北京聋哑儿童康复中心主任陈教授受邀来深圳为聋哑儿童家庭做讲座。开讲前,他问到:“深圳有个妈妈叫伍雪玲的来了没有,她是个伟大的母亲。”坐在第一排的伍雪玲脸一下子红了。

但很快,问题又出来了。伍雪玲发现,晴晴对自己依赖性特别强,她性格胆怯、害羞,特别不自信。这是残疾孩子普遍的心理问题。伍雪玲知道,随着年龄的增强,青春期的到来,晴晴会更加敏感。她必须从小为晴晴构筑一道坚强的心理防线,让她树立信心。晚饭后,伍雪玲拿着好吃的糖果到小区里找小朋友与晴晴一起做游戏,锻炼女儿的胆量和与人交往的能力。幼儿园经常有各种各样的表演和比赛,每次伍雪玲都鼓励晴晴参加。2005年的深圳市残疾儿童歌唱比赛中,晴晴获得了第一名。

“今天,又有一个孩子喊我妈妈啦,我突然觉得平凡的人生因此而有了意义。”

晴晴会说话,能唱歌了,俨然成了一个小明星,幼儿园和一些文艺团体纷纷请她登台表演。

2003年的一天,北京聋哑儿童康复中心主任陈教授给伍雪玲打了一个电话,向她推荐了一个聋儿然然,希望伍雪玲能帮助他恢复语言功能。然然接受康复训练时年龄比晴晴大,而且连最基本的发音方法都没有掌握。训练了一段时间后,伍雪玲感觉孩子的进步不是很明显,她有了一个大胆的想法,将然然接到自己家中训练。因为给晴晴治病,伍雪玲一直没有工作,家中经济十分拮据。多一个孩子就多一张嘴,还要多操一份心。伍雪玲担心丈夫卢春不同意。一天晚上,她小心翼翼地试探丈夫的口气,没想到卢春回答:“晴晴就是因为家庭采用一对一的方式,效果才这么显著,然然的起点还没晴晴好,你接过来吧,我支持你。”征求然然父母的同意后,伍雪玲将他接到了家中。为了给孩子们创造一个好的学习环境,卢春将自己的书房布置成温馨的教室,自己则搬到阳台上办公。

对于听障儿童来说,呼吸训练是一个难题。然然对枯燥的呼吸训练也极其厌烦,根本无法坚持下来。为了增强他的兴趣,伍雪玲在家里点上一排蜡烛,教然然吹蜡烛。刚开始,然然不会吹。伍雪玲就鼓着腮帮子一遍一遍地教,因为鼓着腮帮子时间太长,那段时间里,伍雪玲一说话,脸颊就疼。很快,然然开口说话了,从一个“啊”字,到两个字的“妈妈”,再到四五个字的短句。这种速度对于听障儿童来说,已经是个奇迹。然然刚走了,兵兵又来了。就这样,前前后后,5个聋儿住进了伍雪玲的家中,在她的帮助下,这些失声孩子都开口说话了。直到现在,阳阳还在她的家中。

跟孩子相处久了,这些孩子对伍雪玲产生了感情,他们都亲切地称呼伍雪玲为“妈妈”。伍雪玲告诉记者,现在每天阳阳都喊她妈妈,街坊邻居开玩笑说,你怎么又多了一个儿子。每回听到这样的话,她的心里就倍觉欣慰,觉得平凡的人生有了意义。(本文小标题均摘自伍雪玲日记)

(来源: 深圳特区报)

作者:阮燕 实习生钟秀华 编辑: 潘东

发表评论

http://www.sznews.com/news/content/2006-05/22/content_127014.htm